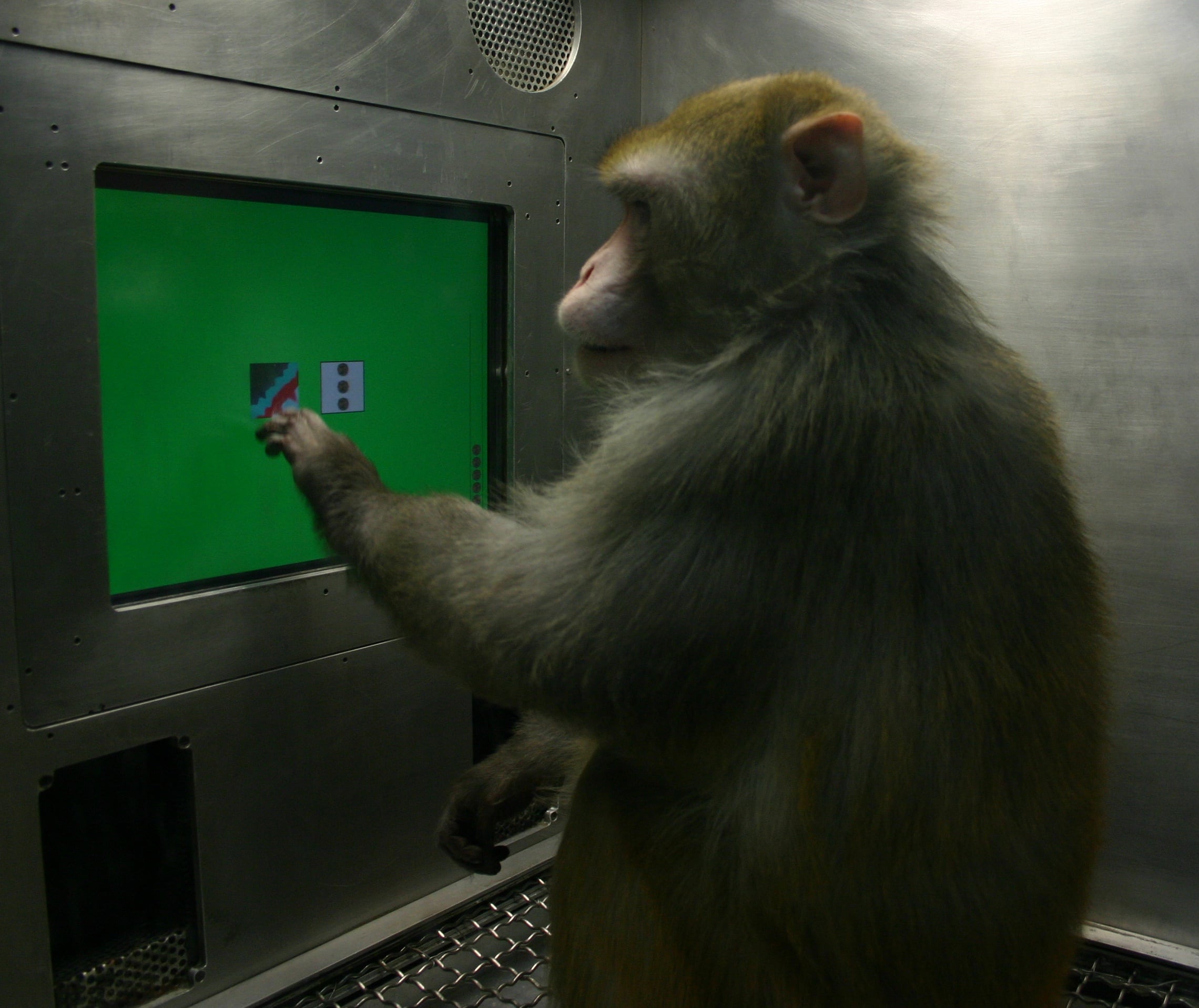

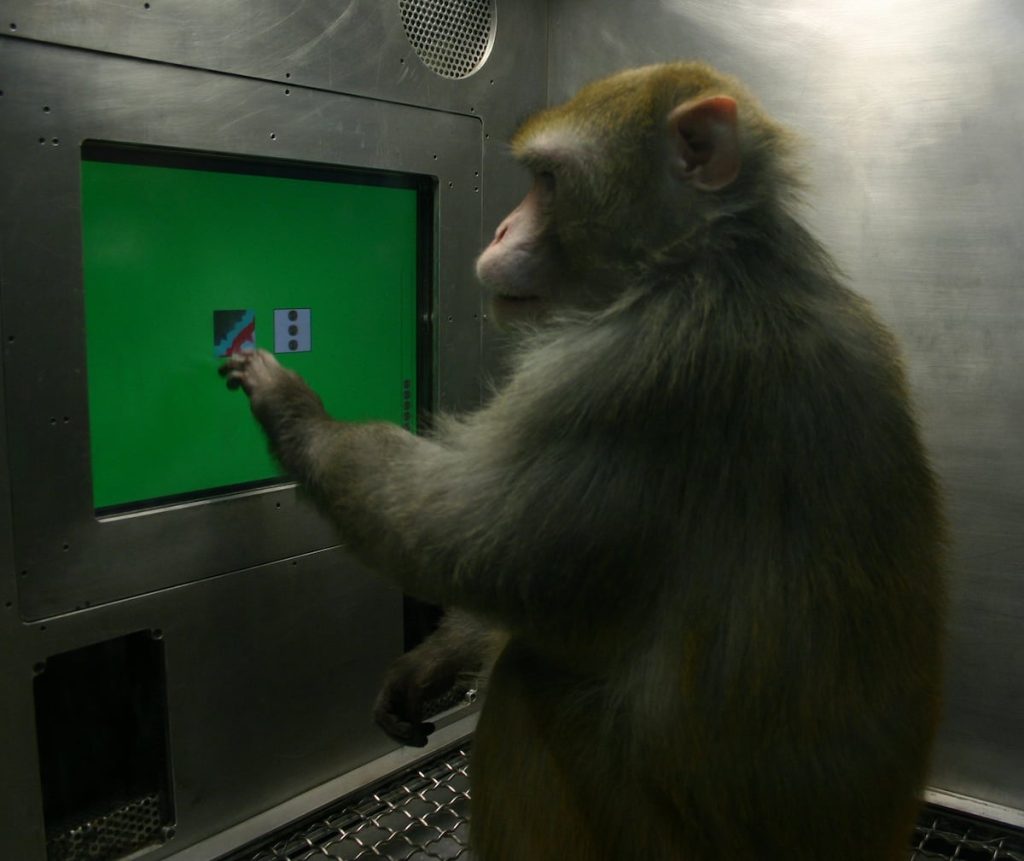

Estamos en 2005, en Bethesda, un suburbio al noroeste de Washington D. C. Allí, en un Laboratorio de Neurofisiología, está a punto de producirse una serendipia: un hallazgo inesperado que surge por casualidad. Un macaco rhesus macho de seis años participa en una prueba cognitiva conocida como matching-to-sample, diseñada para evaluar la memoria. El procedimiento es sencillo: en la pantalla táctil aparece una imagen que el animal debe tocar dos veces para continuar. Después, la pantalla queda en blanco durante un intervalo variable —0, 2, 4, 8, 16 o 32 segundos—. A continuación, se muestran cuatro imágenes en las esquinas y el mono debe elegir aquella que coincide con la que vio al principio. Solo si acierta recibe su recompensa. Más informaciónEl macaco conoce el protocolo al dedillo. Como animal de laboratorio, lleva años enfrentándose a test cognitivos y acumula decenas de miles de ensayos. Sin embargo, en esta ocasión comienza a comportarse de manera llamativa: al seleccionar las imágenes, hay veces que, en lugar de tocar suavemente la pantalla, se pone a golpearla con fuerza. Seguidamente, falla la respuesta. ¿Podríamos decir que, al igual que Sócrates, el mono sabe que no sabe? A todos nos ha pasado. Vamos conduciendo hacia un lugar desconocido, convencidos de que recordamos bien la ruta. Pero, de pronto, aparece una intersección y dudamos. Con coches pegados detrás, no podemos detenernos a pensar. Obligados a decidir sin la información suficiente, la frustración nos invade… y quizá acabemos golpeando el volante. Estas emociones aparecen porque somos capaces de evaluar nuestras propias capacidades cognitivas y anticipar si una respuesta será correcta o no. Es lo que se conoce como metacognición, una facultad que durante mucho tiempo se consideró exclusiva del ser humano. Sin embargo, gracias a macacos que aporrean pantallas de ordenador —y a más de cuarenta años de investigación— hoy sabemos que no somos los únicos en poseer esta habilidad. El primer indicio de metacognición en animales llegó de la mano de una chimpancé a finales de los años setenta. Se llamaba Sarah y pasó gran parte de su vida en el Primate Laboratory de la Universidad de Pensilvania. Fue uno de los grandes “casos históricos” de la investigación cognitiva: se la entrenó para comunicarse con humanos mediante símbolos y resolver problemas complejos. En algunas pruebas, cuando no sabía la respuesta, se quedaba mirando fijamente las fichas, un gesto que muchos investigadores interpretaron como señal de que estaba pensando. Uno de los experimentos más célebres consistió en lo siguiente: Sarah debía elegir entre dos recipientes opacos. En uno había una recompensa mejor que en el otro. Antes de decidir, podía “espiar” dentro de uno de los recipientes para comprobar qué contenía. Lo revelador es que solo lo hacía cuando no estaba segura de cuál ofrecía la mejor recompensa. Es decir, no espiaba siempre, sino de forma estratégica, en situaciones de incertidumbre. Aquel estudio se consideró pionero en el campo de la metacognición porque sugería que Sarah usaba una especie de monitorización interna de su propio conocimiento: sabía cuándo no sabía, y actuaba en consecuencia para reducir la incertidumbre. Sin embargo, descubrimientos de este calibre rara vez están exentos de polémica. No tardó en abrirse un intenso debate sobre qué conductas podemos atribuir realmente a la metacognición y cuáles podrían explicarse de otro modo. Con el tiempo, los científicos y filósofos distinguieron dos tipos de metacognición: la declarativa y la procedural. La primera aparece cuando somos capaces de reflexionar de manera explícita sobre lo que sabemos y expresarlo con palabras. Requiere lenguaje y conciencia conceptual, como cuando antes de un examen piensas “me manejo bien con los temas 1 y 2, pero el 3 no lo entiendo”. La metacognición procedural, en cambio, no necesita lenguaje ni conceptos elaborados. Se manifiesta como sensaciones internas que orientan nuestro comportamiento. Por ejemplo, al hacer un crucigrama y sentir que tienes la palabra “en la punta de la lengua”, o cuando dudas al responder una pregunta y decides confirmarla en ChatGPT. Esta es la forma de metacognición que los investigadores empezaron a evaluar en animales no humanos. Uno de los experimentos más habituales es el paradigma opt-out, también llamado “paradigma de elección de rechazo”. Consiste en plantear a los animales una tarea que puede ser fácil o difícil. Tienen dos opciones: intentar resolverla —y recibir una gran recompensa si aciertan o una penalización si fallan—, o bien renunciar y obtener una recompensa menor pero segura. La metacognición se infiere cuando el individuo usa la opción de rechazo de manera estratégica. En otras palabras: en las pruebas más difíciles, el animal tiende a retirarse con más frecuencia. Con ello estaría comunicando su falta de confianza en su propio conocimiento, una suerte de introspección cognitiva. Grandes simios, delfines, ratas e incluso abejas han superado este test, mientras que especies como los zorros o las palomas han fracasado. No obstante, no todos los investigadores aceptan que estas conductas sean prueba de metacognición. Argumentan que pueden explicarse mediante mecanismos más simples, como el aprendizaje asociativo: ante una tarea difícil, los animales eligen la opción de escapar porque es la que ha sido reforzada en esos casos. En los últimos años, la comunidad científica ha refinado los experimentos para descartar explicaciones alternativas, y hoy existe un consenso razonable: al menos algunas especies de grandes simios y monos poseen cierto grado de metacognición procedural. En 2022, un estudio publicado en Nature fue más allá e identificó en macacos el área cerebral implicada en esta capacidad. El experimento consistía en una tarea de memoria. Primero, se mostraba un punto en una esquina de la pantalla. Tras desaparecer y pasar un breve intervalo, aparecían dos puntos, uno de ellos en la misma ubicación. El macaco debía señalar el lugar que se había repetido tocando la pantalla. Inmediatamente después, se le ofrecían dos opciones que representaban su nivel de confianza en la respuesta: si elegía “alta confianza” y acertaba, recibía una gran recompensa, pero si fallaba era penalizado. En cambio, con la opción de “baja confianza” obtenía siempre una recompensa intermedia. Los resultados fueron reveladores. Los macacos solían escoger la opción de baja confianza en los ensayos en los que se equivocaban. Pero cuando los investigadores aplicaron estimulación magnética transcraneal para inhibir temporalmente un área del lóbulo prefrontal conocida como BA46d, algo cambió: su memoria visual seguía intacta, pero perdieron la capacidad de juzgarla. A partir de entonces, elegían entre alta y baja confianza de forma aleatoria. La verdad es que aún sabemos muy poco sobre cómo funciona la metacognición en otros animales, ya que la gran mayoría de estudios se han centrado en las mismas especies de primates. Por eso todavía no podemos responder en qué contextos ni por qué evoluciona esta capacidad, pero al menos ya sabemos que hay otros animales que también son conscientes de que saben.

Al igual que Sócrates, ¿saben los animales que no saben? | Ciencia

Shares: